脳性麻痺児の変形予防のためにストレッチとポジショニングをご紹介

2025/08/06

はじめに:変形予防の“次の一歩”へ

前回のブログでは、脳性麻痺児の骨や関節に起きる変形、特に「脊椎の弯曲(側弯)」や「股関節形成不全」について、レントゲン画像と共にご紹介しました。多くの方に読んでいただき、保護者の方からの反響もあり、現場としてとても心強く感じております。

変形は、ある日突然起こるものではなく、日々の積み重ねによって進行するものです。そして同様に、予防や進行抑制も日々の“少しの工夫”の積み重ねによって可能になります。

今回はその続編として、「日々のケアでできる変形予防」に焦点をあて、ストレッチとポジショニングの重要性、そして家庭や施設で実践できる簡単な方法を中心にご紹介していきます。

ストレッチとポジショニングの重要性

1. なぜストレッチが必要なのか?

脳性麻痺のあるお子さんは、筋緊張(特に痙直)が高くなりやすく、これにより関節可動域が徐々に狭まり、結果として関節の拘縮や骨格の変形につながります。

特に以下のような部位で変形が起こりやすい傾向があります:

股関節の内転・屈曲拘縮

膝関節の屈曲拘縮

足関節の尖足(つま先立ちのような状態)

脊椎の側弯や後弯

これらの予防・改善を目指すには、日々のストレッチによって関節の柔軟性を保つことが非常に重要です。定期的に筋肉を伸ばすことで、痛みや関節変形を防ぎ、将来の座位・立位・移動といった動作に大きな影響を与えることができます。

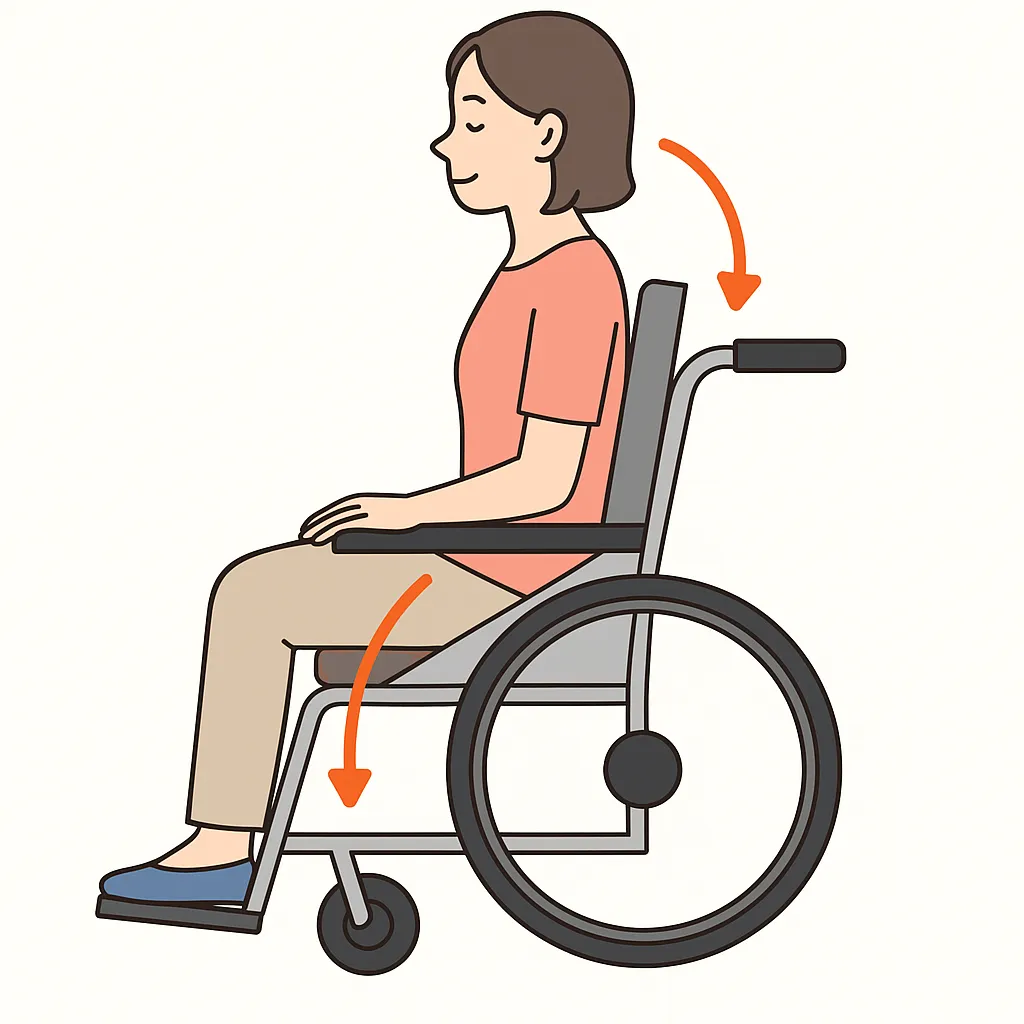

2. ポジショニングの役割

もう一つ重要なのが「ポジショニング」です。

これは、寝ているとき・座っているとき・車いすに乗っているときなど、身体がどういう姿勢で支えられているかを整える工夫のことです。

ポジショニングが不適切だと…

片側ばかりに重心が偏る

筋緊張がさらに高まる

褥瘡(床ずれ)のリスクが高まる

呼吸や嚥下に影響が出る

といった問題が生じます。

適切なポジショニングは、ストレッチと同じくらい重要で、むしろ「動かしていない時間」にこそ意識する必要があります。

🧠 最近の研究でも注目されています

最近の研究でも、こうした日常的な姿勢管理やストレッチの重要性が明らかになりつつあります。

たとえば、Tooheyら(2024)のレビュー研究では、「姿勢介入(postural interventions)」が脳性麻痺児の関節可動域の維持や股関節変形の抑制に効果があると報告されています。特に、日中の座位・立位だけでなく、夜間の姿勢保持を含めた24時間体制のポジショニングが予防的に有効とされており、重症度が高い児ほど恩恵を受けやすいことが指摘されています(出典:Rifton公式教育記事)。

また、**英国のSPELL Study(Stretching and Positioning to Enhance Locomotor Learning)**では、動的ストレッチの有効性を評価する大規模臨床試験が進められています(筆者:Roberts et al., 2024)。この研究では、脳性麻痺児(GMFCS I〜III)を対象に、個別化された動的ストレッチプログラムを16週間実施し、その後の歩行機能や日常生活動作への影響を検証することが目的とされています。

これらの最新研究は、私たちのような現場での支援が、科学的根拠に裏づけられた大切な介入であることを再確認させてくれます。

実践紹介:うちでもできる!簡単ストレッチ3選

ここからは、日常の中で私たちが施設で行っているストレッチのうち、特に再現しやすく、安全性の高い方法を3つ紹介します。

① 股関節の外転ストレッチ(内転筋のばし)

方法:

仰向けになって、片脚をゆっくりと横に開きます。

ひざを少し曲げた状態で保持すると、緊張がやわらぎやすくなります。

無理のない範囲で20秒ほどキープし、反対側も同様に行います。

ポイント:

骨盤が片方だけ浮かないように注意

肘や手で脚を支えて「支えられている安心感」を与える

呼吸を止めずに、声掛けをしながら行うとリラックスしやすくなります

② 膝関節の伸展ストレッチ

方法:

仰向けで寝かせた状態で、片脚を持ち上げます。

ひざ裏に手を当てて、軽く膝を伸ばす方向に押します。

20〜30秒キープ。

ポイント:

太ももが浮き上がらないように、反対の脚は曲げて安定させる

無理に膝を伸ばしきらなくてもOK

継続することで少しずつ伸びやすくなってきます

③ 足関節の背屈ストレッチ(尖足予防)

方法:

足首を両手で包み込むように持ち、足先を体側にゆっくりと引き寄せます。

片足ずつ、20〜30秒ほどキープ。

ポイント:

アキレス腱をじんわり伸ばすイメージ

痛がる場合は無理せず緩めに

入浴後など、身体が温まった時間帯が効果的です

日常でのポジショニングの工夫

1. 寝かせ方を工夫する

仰向けで寝るとき、脚の間にクッションを挟むことで股関節の内転拘縮を防げます

体幹が左右に傾く場合は、横向き+背中側にクッションを入れて安定させるのも効果的

2. 座位保持の工夫

車椅子や椅子に座るとき、骨盤が後ろに倒れないように座面の角度を調整

可能であれば、座面を前下がりにして、骨盤を立てる姿勢を意識

クッションで左右のバランスを取るのも重要

継続は力なり:親御さんや支援者ができること

変形予防は、一度やれば終わりというものではありません。むしろ、毎日のちょっとした配慮や継続こそが、将来の姿勢・運動・痛みの軽減に直結します。

●支援者として意識したいこと

ストレッチは「筋肉を柔らかくする」だけでなく、「子どもに触れて声をかける時間」でもあります

その時間を通して、身体の変化や不調に気づくことができます

子ども自身の「身体を大事にされている感覚」も育ちます

おわりに:その1回が未来を守る

私たちが日々感じるのは、「今日できることを、今日できる分だけでもやる」ことの大切さです。変形は防げるものもあります。そして一度変形してしまうと、戻すのは非常に困難になります。

今回ご紹介したストレッチやポジショニングは、特別な道具や技術がなくても始められるものばかりです。

一緒に関わる中で、私たち自身も学び、支援の質を深めています。ぜひ、ご家庭でも「今日からできること」を見つけていただけたら嬉しいです。

----------------------------------------------------------------------

児童発達支援と放課後等デイサービス 虹をつかもう

栃木県足利市八椚町381-8

電話番号:0284-64-9483

生活介護 虹をつかもう

栃木県足利市八椚町388-3

電話番号:0284-64-8135

足利市の児童発達支援と放課後等デイサービス 虹をつかもう

足利市周辺の放課後等デイサービス

足利市にて個別支援を実施

足利市にて小児リハビリのケア

足利市で重症心身障がい児の対応

----------------------------------------------------------------------